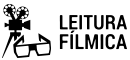

Discorrer sobre O Rio das Almas Perdidas (River of No Return, 1954), de Otto Preminger é uma tarefa um tanto quanto complicada. Tratado como secundário não só pela maioria dos críticos, mas pelo próprio diretor – “It was just an assignment”, disse ele a Peter Bogdanovich – o longa é principalmente lembrado por ser difusor da ascendente sex symbol Marilyn Monroe; aliás, referido como um “produto de estúdio”, vetor para a conclusão do contrato de Preminger com a Fox, para assim se tornar “independente”.

Discutirei se os rótulos atribuídos ao filme são justos.

Laura Mulvey e o Male Gaze

A película é usada por Laura Mulvey como um dos principais exemplos de male gaze no cinema, isto é, assumir que a audiência de um filme é composta por homens, e, a partir disso, privilegiá-los com imagens fisicamente gratificantes de mulheres sendo objetificadas na tela. Aqui, Mulvey acreditava que, especialmente nas cenas de Monroe no salão, havia um ponto de objetificação não apenas para os homens no cinema, mas também para os homens do filme, dentro da diegese, uma espécie de reafirmação da misoginia e do poder patriarcal – indico fortemente o célebre artigo “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, onde a professora disserta sobre o tema, citando inclusive outros casos.

A presente crítica não se estenderá nesse tema, visto que o texto original da britânica já é efetivo em problematizar a representação feminina no longa.

Eis o que é a mise en scène, afinal

“No lugar de dizer “o cinema de Otto Preminger”, portanto, podemos simplesmente dizer: eis o que é a mise en scène, afinal”, disse Luiz Carlos Oliveira Jr. na conclusão da primeira parte de seu livro “A Mise en Scène no Cinema” (p. 84).

Nele, Oliveira Jr. mostra como Preminger é tratado como “exemplo mais acabado do que seria a essência da mise en scène” (p. 77), ou Jacques Aumont, que o encara como “Um encenador perfeito” em seu renomado livro “O Cinema e a Encenação” (p. 90). Não ambiciono fazer uma análise exaustiva da encenação na filmografia de Preminger – tema aliás já muito pleiteado – mas apenas ilustrar como a eloquência de sua mise en scène, que com seu equilíbrio clássico, é reconhecida como a principal de suas características.

No já referido livro do pesquisador e crítico brasileiro, ele afirma: “Se a obra de Preminger é coerente, não é pela recorrência temática nem pela reiteração de um mesmo universo autoral, mas, antes, pela mise en scène” (p. 83). Vejamos se é o caso.

Esboços de uma análise da mise en scène

Comentarei um pouco sobre a mise en scène de O Rio das Almas Perdidas. Sem qualquer ambição de esgotar o tema nem percorrer todo o longa, pretendo apenas demonstrar por que Preminger é tratado como o “esteta do estilo fluido e transparente que o classicismo exigia” (Oliveira Jr, p. 78), e acho que é o caso inclusive nesse “filme menor”.

Figura ou Fundo?

No primeiro plano do filme vemos em um sutil plongée o nosso protagonista; Matt Calder (Robert Mitchum) está cortando uma árvore, aparece pequeno em meio à imensidão que o cerca – a árvore, ao cair (Fig.02), mostra pela primeira vez, através da profundidade de campo, o rio que dá nome à obra (o azul contrasta com o verde escuro, nossos olhos são guiados).

Depois de terminar sua tarefa, Calder caminha em direção à câmera (sua movimentação é disfarçada por seu gesto de tirar o chapéu (Fig.04) e limpar o suor (Fig.05) – tendo uma leitura mais imaginativa, quem sabe ele está literalmente tirando o chapéu [hat’s off to] para o público, se apresentando).

Como diria Houdin, pai do ilusionismo moderno, “O mágico é um ator”, mas nesse caso, o diretor foi o mágico. Afinal, um truque de mágica consiste essencialmente em distrair o público fazendo algo, enquanto o que realmente importa está acontecendo na frente dos seus olhos… Ao trazer nossa atenção pros gestos naturais de Mitchum, mal percebemos sua movimentação.

À medida que ele se aproxima, temos um suave tilt up reenquadrando o personagem no quadro – repare como em um fotograma não vemos a ponta da árvore à esquerda (Fig.05), mas nos seguintes somos capazes de vê-la (Fig.06, 07 e 08).

Então, o personagem coloca o chapéu novamente e sai do quadro. A movimentação absorve certo raccord: ele “sobe” em direção à câmera pela esquerda (Fig. 04, 05 e 06) e “desce” pela direita, saindo do campo (Fig. 10,11, 12 e 13).

O fim do plano inicial nos deixa por alguns segundos, sem cortar, com o protagonista (não tão discreto) do filme: o rio. Claro que Matt Calder será importante para o desenvolvimento da trama, mas Otto Preminger parece mais interessado no próprio rio do que no personagem interpretado por Robert Mitchum.

A enunciação aqui é clara: o rio é figura, não fundo. Calder exerce poder sobre seu meio (Fig. 01 e 02), mas é apequenado por ele. O personagem se engrandece ali (Fig. 07), mas no fim o que resta é o próprio flume (Fig. 13). O rio é mais protagonista que Robert Mitchum, e mais antagonista que Rory Calhoun (que interpreta o apostador Harry Weston, que terá foco no fim da crítica).

A prova final desse argumento é que, no primeiro corte do longa, vemos o rio centralizado, entre duas árvores, direcionando nosso olhar (Fig. 14), uma montagem dentro do próprio plano.

Ele está ali, está no meio, tudo o envolve e por ele está envolvido. Não obstante a música começa, e a montagem não corta, permanecendo com o foco no rio (Fig.15).

E ainda, antes que o personagem de Robert Mitchum apareça cavalgando, ficamos mais alguns segundos com a natureza (Fig.16) – com o rio ao fundo.

O CinemaScope

O filme é o primeiro do diretor com a tela mais larga (widescreen, ou CinemaScope). Na verdade, um dos primeiros da história: o primeiro a usar do artifício foi O Manto Sagrado (The Robe), apenas um ano antes, em 1953.

Existe um artigo de David Bordwell disponível em seu site, que disserta brilhantemente sobre o uso do recurso em O Rio das Almas Perdidas. O artigo abre, inclusive, com uma fala forte (que não posso deixar de concordar) de André Bazin: “Só conheço um filme em CinemaScope que adiciona algo de importância para a mise en scène, e este é River of no Return, de Otto Preminger”.

No brilhante artigo supracitado, Bordwell discute sobre o ensaio de Charles Barr, nomeado “CinemaScope: Before and After”, sobre seus pensamentos a respeito do aparato, além de dedicar parte do desenvolvimento ao uso do CinemaScope no filme aqui abordado.

Nesse sentido, é interessante apenas direcionar o leitor ao conteúdo, ao invés de tentar discursar sobre ele – visto que o conteúdo já disponível é excelente.

O uso do campo (profundidade)

Preminger desfruta das possibilidades expressivas da profundidade de campo, mesmo que às vezes trazendo a atenção para ela (Fig. 17, 18, 19 e 20).

Nesse excerto de fotogramas, a profundidade de campo funciona como veículo de alívio cômico – apesar de nessa sequência “cada elemento tecer um comentário” (Gilberto Silva Jr, em sua crítica para a Contracampo – que será tema a seguir).

Imagine cortar para uma carruagem ficando presa, mudar a atenção do público do diálogo para um pequeno acidente mundano sem qualquer ligação com a narrativa sendo desenvolvida… é exatamente isso que grande parte dos diretores faria. Mas não é o caso aqui.

Essa é apenas uma amostra, uma das formas que Preminger utiliza do recurso no filme, mas acho bem demonstrativa.

O uso do campo (lateralidade)

Ainda na primeira parte de O Rio das Almas Perdidas, pouco antes de meia hora de rodagem, temos uma cena bastante interessante que usa expressivamente a lateralidade no campo. É fortuito situar que a cena em questão é exatamente posterior à primeira vez que a personagem interpretada por Marilyn Monroe (Kay Weston) canta “Down In The Meadow”. Todos estão de guarda baixa.

Resumidamente trata-se de uma traição, não perderei linhas descrevendo o fraco argumento do filme – não importa exatamente o que acontece, mas como é mostrado.

Matt Calder está sentado à mesa, confortável em sua casa. Harry Weston está pedindo informações a ele, já que precisa estar em certo local o mais rápido possível. Kay e o filho de Calder estão em segundo plano – mas note como existe um cuidado com a iluminação no rosto de Kay (Fig. 21).

Os que estavam atrás acabam saindo da casa, e logo do quadro: ingênuos, sem saber de nada deixam os dois homens sozinhos (Fig. 23, 24 e 25) – porém, existe certo espaço para ambiguidade, já que antes de sair, Kay e Harry trocam olhares, quase como que “avisando” que ela precisa sair (Fig. 22).

Agora sozinhos, Calder se recusa a vender seu cavalo e seu rifle a Harry. O personagem interpretado por Mitchum se levanta – com a câmera o acompanhando – e vai em direção à porta (Fig. 26 e 27).

Até aqui, mesmo tendo separado uma sessão do texto dedicada ao uso da lateralidade, só falei da profundidade. Porém, é aqui que começo a justificar minha vontade de tratar sobre esse tema.

À medida que Matt Calder se locomove para perto da porta, desviando nossa atenção (mais uma vez, Preminger e o truque de mágica) Weston sai do campo lateralmente (Fig. 28, 29 e 30).

Aqui estamos em pé de igualdade com Robert Mitchum. O outro personagem não está no nosso campo de visão, assim como não está no de Mitchum (Fig. 31 e 32). Assim, ele é tão surpreendido quanto nós quando apenas uma ponta do rifle aparece bem pequena no canto direito da tela (Fig. 33).

Pense em quantos diretores teriam realizado essa sequência de acontecimentos com pelo menos uma dezena de planos… Mas em O Rio das Almas Perdidas vemos tudo em um plano longo, que é totalmente persuasivo apenas através da mise en scène; inclusive não temos um corte ali, o plano segue por mais alguns segundos até que ambos os personagens saiam da casa.

Conclusão (“Um filme decididamente menor”?)

Entre ressalvas e ponderações, O Rio das Almas Perdidas é tratado por Gilberto Silva Jr. como um “trabalho decididamente menor” em seu texto para a revista Contracampo. Ele defende que o filme tem um papel fundamental na evolução da filmografia do diretor, mas que por conta de seu “roteiro um tanto quanto convencional” e sua mensagem final “francamente moralista e defensora dos valores familiares”, trata-se de um western pouco memorável.

Antes de tudo, quero manifestar meu total respeito a Gilberto, crítico com carreira estimável, autor de textos interessantes para as revistas Cinética e Contracampo – e, de certa forma, inspiração para o texto que agora se conclui.

Na crítica, Silva Jr. reconhece o trabalho de profundidade de campo, e trata o uso do CinemaScope como “experimental”. Porém, ao mesmo tempo usa da narrativa como parte da razão de ser um filme esquecível.

Ora essa, de fato se trata de um roteiro convencional, todavia a forma com que o diretor desenvolve essa convenção na tela ou fora dela (como visto durante toda minha crítica) é o que realmente importa, não? E, sobre um final moralista, se considerarmos negativos apenas por serem o que são, estaremos renegando grande parte da produção do cinema clássico (mudo ou falado, de Ford a Sjöström).

Novamente, reafirmo que não esgotei (nem perto da metade) O Rio das Almas Perdidas, ainda restando muito espaço para estudo e análise. Porém, acredito que, preso a uma quantidade legível de palavras – que não assuste o leitor – acho que fiz o que melhor posso fazer hoje (com a pouca idade e experiência que tenho).

Talvez, contudo, o texto de Gilberto Silva Jr. seja apenas pouco inspirado.

Texto escrito pelo crítico e universitário de cinema Enrico Mancini, especialmente para o Leitura Fílmica.

___________________________________________

Ficha técnica:

O Rio das Almas Perdidas | River of No Return | 1954 | EUA | 1h31min | Direção: Otto Preminger | Roteiro: Frank Fenton | Elenco: Robert Mitchum, Marilyn Monroe, Roy Calhoun, Tommy Rettig, Murvyn Vye, Douglas Spencer.